東大で性教育を学ぶゼミ

性教育

包括的性教育

ジェンダー

人権

セクシュアリティ

エンパワメント

2023.10.2

自他の心身を尊重するための知識・技能を体得する。

目次

基本情報

| 執行代 | 学部2年 |

|---|---|

| 人数 | 昨年度開講時は約25名 |

| 選考情報 | なし |

| 年会費 | なし |

| 活動頻度 | 毎週木曜日5限に駒場キャンパスにて講義を行う |

概要

■理念/指針・沿革

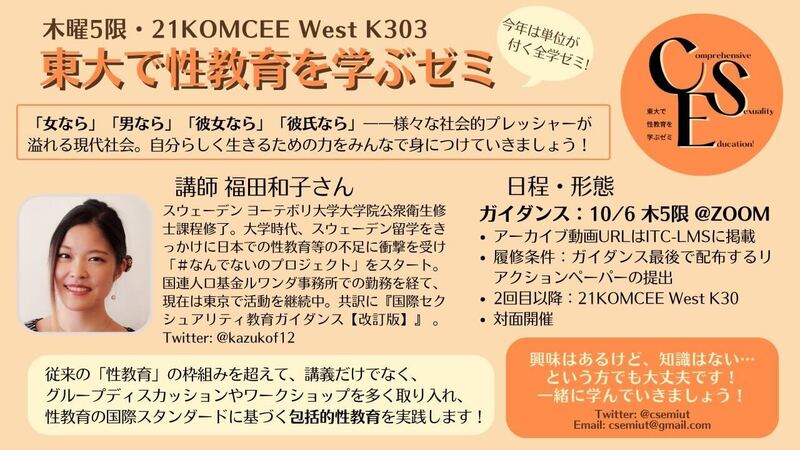

2021年に自主ゼミとして発足し、22年度Aセメスターは主題科目として開講された「東大で性教育を学ぶゼミ」は、自他の心身を尊重するための知識・技能を体得することを目的とする。

従来日本の学校で行われてきた性教育の範疇に留まらない包括的性教育の学びを通して、性と関わりの深い概念に関し、正しい知識を科学に基づいて体得する。さらに、そうした活動を通じ、尊重に基づいた人間関係を築き、そして自分自身と周りの人たちへのエンパワーメントを実現することを目指す。

■活動内容

22年度は、駒場キャンパス内KOMCEE Westにて、対面形式で開講した。週1度木曜日の5限に集まり、講師による講義を聞いた後、講義内容に即したディスカッションを行った。セメスター最後の数回の講義では、それまでの講義を踏まえたワークショップを行い、学びを深めた。木曜5限駒場キャンパス106教室にて開催。

講義内では自分達の権利、性的同意、ジェンダー平等、性の多様性などの概念を扱う予定。性教育に関心があり、知識のある人はもちろん、関心はあるが知識がないという人でも問題ない。ゼミとしてはむしろ知識がない人こそ歓迎している。

メンバー構成

■メンバー構成

人数

運営:5名

参加者は開講前のため未定

学年

運営:学部2年生3名、学部3年生2名

執行代

学部2年生

加入時期

運営:昨Aセメスター

参加者:Aセメスター

属性

・性教育に関心がある人が多い

・ただし参加当時必ずしも全員性教育の問題に精通していたというわけではない

活動実態

「人数 運営:4名 参加者は開講前のため未定

学年 運営:前期課程4名 参加者:1〜2年生

加入時期 Aセメスター」

→「人数 運営:5名 参加者は開講前のため未定

学年 運営:学部2年生3名、学部3年生2名

加入時期 運営:昨Aセメスター 参加者:Aセメスター」

1年間でどれくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?

およそ20%

メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?

多少はある

遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?

全くいない

活動頻度

通常活動

・週1回駒場キャンパスにて対面で活動を行う

・原則講義を聞いた後、ディスカッションを行う

・最後の数回の授業ではワークショップを開く

・詳細は2023年度Aセメスターのシラバスを参照

年間予定

Aセメスターに開講予定。

募集情報

選考あり/選考なし:

・原則なし

・ただし応募人数が多い場合、リアクションペーパーをもとに抽選を行う

募集対象:

募集対象:前期教養学部生

実際に入会する人:前期教養学部生

実際に入会する人:

前期教養学部

入会手続き内容:

・初回ガイダンスに参加し、それを踏まえたリアクションペーパーを提出する

・万が一参加できない場合は、公式SNSに掲載される録画を視聴後リアクションペーパーを書く

内部のホンネ

○魅力

・科学的根拠に基づいて性について学べる。

・ディスカッションやアウトプットの機会も豊富。

・個人の経験やプライバシーに関する話を強制しないなどのグラウンドルールを徹底している。

・普段他人と話しにくい場合がある性教育関連の話題について、心理的な安全性を守る仕組みがある中で受講生同士で意見交換をしたり、自分の経験を客観視したりすることができる。

・実際に起こった個々の事例を学んだり、人権や差別について考えるきっかけとなるような動画を見たりと身近でわかりやすい視点から勉強できる。

・政府や国連の制定している条文や政策も扱うので、性についてより深く理解できる。

△大変なところ

・人によってはセンシティブに感じる内容も扱う(その場合は休憩しながら受講することが認められる。)

新歓日程詳細

最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!

最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。

公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!

2023年度入学者用LINE

2024年度入学者用LINE

2025年度入学者用LINE

関連カテゴリー

社会課題

国内外のフィールドにおける社会問題について、調査や体験活動あるいはイベントの開催を行う団体。

前期教養学部ゼミ

前期教養学部に所属する学生が参加できるゼミ。

社会的マイノリティ

女性や性的マイノリティ、障害を持つ人など、マイノリティが抱える問題を扱っている団体。

関連サークル

マイノリティ研究所

マイノリティ研究所は、各分野の研究者や産業とのマッチングシステムを構築し、研究成果の社会実装プロセスの確立を目指す。

Table for Two-UT

東大の食堂でヘルシーメニューを提供し、売上の一部をアフリカに給食費として寄付するNPO団体の東大支部

#YourChoiceProject

地方女子の進学の選択肢を広げるため、webサイト・sns運営やリサーチ事業を行う団体。

本郷Web3バレー

「Web3で未来の日本を牽引する東大生の拠点になる」ことをビジョンに掲げる東大生ブロックチェーンコミュニティ。Web3を技術面だけでなく多角的に学習し、社会への活用方法を考え、事業も作れて開発もできる東大生が育つエコシステムを形成する。