教養学部

地域 フランス研究コース

2023.4.15

教養学科 地域文化研究分科

目次

基本情報

| 人数 |

代によるが、1学年あたり約4名。内定生含む全学年で10名弱。 |

|---|---|

| ジェンダーバランス |

少人数のため、年によって変わりやすい。 |

| 要求/要望科目 |

なし |

| 就活or院進 |

院進率は50%程度(※)で、若干就活の方が多い。 |

| 公式サイト |

学科概要

■どんなコース?

9コースある地域文化研究分科の1コース。フランスだけでなく、広くフランス語圏(カリブ海、ベルギー、ケベック、アフリカなど)を対象とする。これらの地域に関わる授業を受けながら、研究対象とする地域や社会、また学問分野を絞っていき、卒業論文にまとめる。ディシプリンは歴史・文学・社会・経済・政治など様々。コースに所属する教授陣の専門も多岐にわたる。

参考:9つのコース)

イギリス研究 フランス研究 ドイツ研究 ロシア東欧研究

イタリア地中海研究 北アメリカ研究 ラテンアメリカ研究

アジア・日本研究 韓国朝鮮研究

■卒業要件単位

卒業必要単位は76単位以上であり、卒論が10単位、高度教養科目(※1)が6単位、言語科目が22単位(※2)となる。コース科目が22単位で、そのうちの6単位が選択必修であり、5つの科目(「フランス歴史文化論」、「フランス思想テクスト分析」、「フランス文学テクスト分析」、「フランス現代社会論」、「広域フランス語圏文化論」)の中から3科目以上取らないといけない。また、講義科目と演習科目から、それぞれ4単位以上取る必要がある。

コース科目と言語科目のどちらとしてでも登録できる科目が一定数あるので、履修を組む際は授業の中身や教員で選ぶことが多い。卒業要件単位数を満たすのはそこまで大変でなく、自分の興味を優先して履修を組むことができる。

また、コース科目として「論文指導」という科目があり、そこで卒論執筆についてネイティブの指導教員からアドバイスを受ける。卒論はフランス語で書く。

※1 高度教養科目:後期課程の学生が履修することができる、教養学部内の他学科/コース開講科目。自身の専門分野には直結しないことが多い、学際的内容の概論講義やグループワークが多く、国際研修の一部もこれに該当。前期生でいう「主題科目」に該当し、主題科目と合同開催される例も多いので、前期生が講義にいることも。

※2 言語科目

フランス語が18単位、その他同一言語(専門地域の言語)4単位の取得が必須となる。

後者4単位分については、中国語やドイツ語を取る人もいた。

<留学について>

全学交換留学(USTEP)を利用してフランス語圏に留学する人が多い。主な留学先は、パリ政治学院/ストラスブール大学/グルノーブル・アルプ大学/ジュネーヴ大学など。

卒業までの流れ

2年生Aセメスター

■フランス語にたくさん触れる2A

・週10コマ前後。ただし履修の自由度が高いので人によってコマ数は異なる。

・授業の曜限は特に決まっていない。

・開講時期がSセメ・Aセメのいずれかに限定されている科目はないため、特定の科目を特定のセメスターにとるという決まりはない。

・内定者歓迎会:フランス科研究室で先生や院生・学部の先輩も含めて歓迎会が行われる。そこで教員などと距離を縮めることができる。この時点では、特に研究したい学問分野は絞らず、まずはフランス語の力を伸ばしたいと考えている学生も多い。

3年生Sセメスター

■フランス語の力をつける3S

・週10コマ前後。大部分をフランス語研究コースの授業が占め、他には他学部の授業や高度教養科目が少し入る。

・サブメジャー・プログラムなどを履修する場合は他学科の科目が増える。

・いろいろな授業を受ける中で興味分野が次第に決まってくる人も多い。

3年生Aセメスター

■卒論のテーマを考え始める3A

・週10コマ前後。

・そろそろ卒論のテーマや文献などについて少しずつ考え始める時期。春休みに卒論のテーマについて考えを進める。

・3A終了時点で語学やコース科目はほぼ取りきる人が多い。

4年生Sセメスター

■卒論に集中する4S

・取りきっていない単位があればここで取る。

・卒論執筆がメインになる。

・「論文指導」という科目でネイティブの教員に指導を受ける。

・それとは別に、5月の卒論面接会でフランス科の指導教員が決まり、卒論の内容などについて相談に乗ってくれる。

4年生Aセメスター

■卒論に追われる4A

・授業数は絞り、卒論執筆に集中する。

〈卒論関係のフロー〉

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 4月 | 卒論相談会 |

| 5月 | 卒論面接会 |

| 9月 | 卒論中間報告会 |

| 11月 | 卒論科目届提出 |

| 1月上旬まで | 卒論提出 |

| 1月中旬頃 | 卒論審査会 |

入る前の想像と実際

・「想像以上に先生方との距離が近かった。」

・「駒場のいろいろな学科の先生方が分野を超えて交流していることが印象的だった。」

・「少人数の授業なので、じっくりとフランス語の文章を読むことが多い。」

(文三→地域文化フランス科)

選んだ理由/迷った学科

「もともとフランス語を勉強しようと思い、文学部のフランス文学と迷った。最終的には、学科の人数が少ないことや、進路選択ガイダンスで、フランス語の力を総合的に伸ばすには教養学部のフランス研究コースが良いかもしれないという印象を持ったことから当コースに入ろうと決めた。」

(文三→地域文化フランス科)

コミュニティとしての機能

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 8 |

| LINE | 有※1 |

| Slack | 有※2 |

| オフラインでのつながり | 有 |

| 上下のつながり | 有 |

※1 同期LINEはあるが、学部全体のLINEはない。

※2 Slackは、コロナ禍で研究室を使えなくなったため、その代わりとして使われ始めた。

・Aセメの内定生歓迎会だけでなく、夏にも教員の方々を交えた懇親会がある。

・教員との関わりも多く、アットホームな雰囲気。

・学科部屋は、机、椅子、ソファ、パソコン、コピー機などが置かれている。フランス語の辞書やその他フランス科の文献も充実している。教務補佐の方が学科部屋にいて、いろいろなサポートをしてくれる。学科部屋は、学生同士でおしゃべりしたり、課題をやったり、食事したりするなど、コミュニティの中心となっている。また、講演会のチラシなどから、情報を得られることもある。学科部屋には院生や先輩がいて、彼らから刺激やアドバイスを得ることが多い。

・駒場祭では地域文化研究分科で店を出したことがある。

・内定者歓迎会や送別会などは、先輩や教員と関わる機会となる。

授業スタイル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1クラス当たりの人数 | 5-6名前後 |

| 成績評価 | 平常点 |

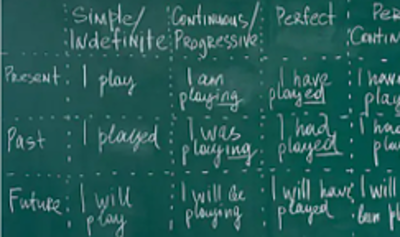

・フランス語の文章を精読する授業が大半を占める。

・2年、3年、4年で同じ授業を受ける。ときには院生がいることも。

・他学科の学生がフランス研究コースの授業に参加することも多い。

・大学院と合同の授業もある。院生との学問的な交流は刺激に満ちている。

・授業の雰囲気は先生の個性によるところが大きい。少人数授業のため、学生の発言や双方向性を大切にしている先生が多い。

・ネイティブの先生が担当する科目はフランス語で、日本人の先生が担当する科目は日本語で授業が行われる。しかし日本人の先生の授業でもフランス語の資料や論文を読むことが多く、フランス語の力はかなり身に付く。

研究室・資料

特別な制度・その他

○特別な制度・その他

・サブメジャープログラム:所属コースの主専攻だけではなく、他コースが提供する15単位程度の科目群を副専攻として履修するプログラム。修了生は卒業時に、卒業証書だけではなく、サブメジャー・プログラム修了証ももらえる。サブメジャープログラムに登録すると高度教養科目は取らなくてよい。地域文化研究分科のみ、自分で取る授業を選べるカスタマイズ型のサブメジャープログラムを履修することができる。

・学融合型プログラム:分野横断的な学習を行うプログラムで、グローバル・エシックス、グローバル・スタディーズ、東アジア教養学、進化認知脳科学、科学技術インタープリターの5種類がある。例えばグローバル・エシックスでは社会・人文科学系の問題のみならず自然科学やテクノロジーに関わる諸問題に対応していくための包括的な価値観や倫理に関わる判断を下す力を身につけることを目的としている。文理の壁を超えてより複眼的知識を身につけたい人は検討してみても良いだろう。詳しくはこちらを参照。

最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!

最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。

公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!

2023年度入学者用LINE

2024年度入学者用LINE

2025年度入学者用LINE

所属学部

教養学部

「学際性」「国際性」「先進性」を軸に、深い教養を基盤に従来の枠組み・領域を超えて新しい分野を開拓する人材を育成する学部

関連記事

G言語学専修

G群(言語文化_言語学)

Gフランス語フランス文学専修

G群(言語文化_フランス語フランス文学)

Aインド哲学仏教学専修

A群(思想文化_インド哲学仏教学)

G西洋古典学専修

G群(言語文化_西洋古典学)