東京大学VRサークル

UT-virtual

VR

AR

XR

テクノロジー

2024.5.1

VRやARなどの、現実を拡張する技術(XR)の普及を目指す団体。

目次

基本情報

| 執行代 | 3年生 |

|---|---|

| 人数 | 70名程度 |

| 参加学年 | 学部生+院生 |

| 選考情報 | なし |

| 年会費 | 5000円(半年) |

| 活動頻度 | 週に1回、金曜夜に全体会議(YouTube LIVE・Zoom・discordなどを活用) |

| 公式サイト | |

| 公式メアド |

contact[a]utvirtual.tech

([a]を@にしてメールを送信してください) |

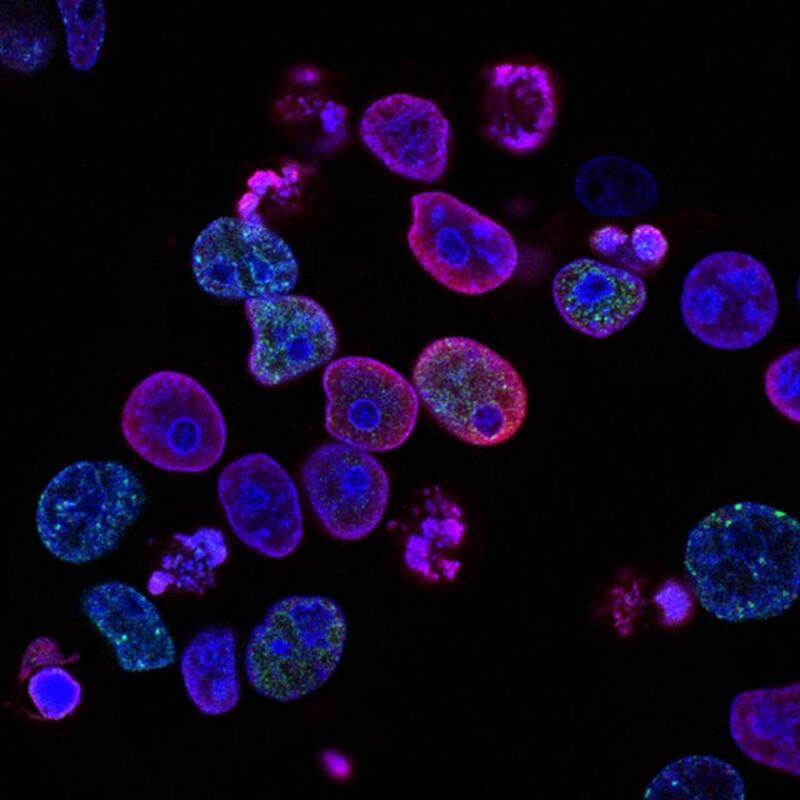

活動の様子

概要

■理念/指針・沿革

VRやAR、MR(こちらで詳しく説明されている)といった”XR”という現実を拡張するテクノロジーの普及を目指して活動しており、XR業界における学生のコミュニティとしても機能している。2017年1月に東京大学の学生起業家が中心となって設立。

■活動内容

本郷・駒場の部室を中心とした対面と、サーバー上でのオンライン、ハイブリッドな活動形態で以下のようなことを行っている。

①VR普及啓蒙

・VRに関する知見を共有するための講演会

・自らの成果物をより広く認知してもらうための展示会

・未来を担う若者に役立つ情報をお届けする学生向けVR情報発信

・VRへの理解を深めるため、徹底的に遊ぶ活動

②VR体験創造

・ハードウェア、ソフトウェア関係なくVR体験創造を行う

・IVRC(国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト)を目指して企画開発を行う

・開発経験0からでもVR体験創造ができるように、ゲーム制作などをしながら開発能力を高める

・五月祭や駒場祭などのイベントに向けてVR体験を創造する

③定期行事

・毎週1回定例会を開催

・一年に二度の東京大学文化祭(五月祭・駒場祭)に体験展示

・一年に二度のサークル単独展示イベントを開催

■OBOGの進路/活動

〈進路〉

・大学院に進むメンバーが多く、院進した場合は団体に残る場合が多い

・就職するOBOGでは、テック系企業やスタートアップ企業に勤める人が多い

〈諸活動例〉

・UT virtualのメンバーが中心となったバーチャル東大というプロジェクトが2020年度の東京大学総長賞を受賞。

メンバー構成

人数

約70名

学年

大学1年:19名

大学2年:16名

大学3年:14名

大学4年:13名

大学院生:11名

ジェンダーバランス

女性はおよそ1-2割程度

加入時期

一年を通じて加入を受け付けている

属性

・兼サーや長期インターンなども活発。

・ゲーム系、デジタル系などのサークルとの兼サーが多い。

・メンバーにはゲーム好き、サブカル好きな人が多い。

・作曲、映像制作を行う人がいる。(駒場祭ではクラブイベント実施)

活動実態

1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?

約15%

メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?

激しい

遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?

全くいない

活動頻度

通常活動

週に1回、金曜夜に定例会(YouTube LIVE・Zoom・discordなどを活用)

コンテスト/イベント前後の期間

作品の展示などがあるとおよそ3か月ほど前から準備を開始する。この際、準備のペースは人それぞれで、コツコツ週に1時間ほどかけながら進める人もいれば、2日ほどで開発を終わらせてしまう人もいる。

年間予定

4月 新歓

5月 五月祭

6月 展示会

8月 夏イベント

9月 展示会

11月 駒場祭

募集情報

⑧「募集情報」

選考なし

募集対象:

制限なし

実際に入会する人:

1年生・2年生が多め

入会手続き内容:

団体の定例会や説明会に1回以上出席して参加意思を確認した後、入会フォームに大学が発行したメールアドレスを用いて回答し、年会費の振り込みが完了し次第入会となる。

内部のホンネ

○魅力

・先輩からXRについて教えてもらうのみならず、OBOGから業界の情勢を教えてもらったりインターンを紹介してもらえたりと縦のつながりが強い。

・XR業界での知名度から、企業からの機材支援や会場支援が受けやすい。

・XRについて全く知識がない人でも講習会への参加などを通じスキルアップができる。

・コミット度が自由なので、自分のペースで興味に沿ったことができる。

△大変なところ

・プログラミングや開発の勉強には粘り強さが必要となる事も多い。

・オンライン活動のメンバーは対面活動がまぶしく見えることもある。

新歓日程詳細

2024年度の予定はSNS等で告知を行う。

最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!

最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。

公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!

2023年度入学者用LINE

2024年度入学者用LINE

2025年度入学者用LINE

関連サークル

東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST

科学の面白さを伝えるために小中学生を対象に実験教室を運営する団体。

RoboTech

NHK学⽣ロボコン、ABUロボコンで優勝を⽬指すサークル。