BIOMOD TeamTOKYO

理系

生物学

生物工学

コンテスト

分子ロボティクス

2024.3.10

BIOMODという分子ロボティクスの国際コンペに出場する団体。

目次

基本情報

| 執行代 | 2024年度に二年生に進学する者が執行代となっているが、サークルは一年間停止状態であったので執行代は名目となっている。 |

|---|---|

| 人数 | コロナ禍前の世代が軒並み卒業し、現在サークルを運営できる東大メンバーは執行代の一名のみである。ただし以前積極的に活動を進められていた先輩方との連絡は取れるため、サークルの再建の旨をお願いすればお力を借りられるかと思う。 |

| 参加学年 | 学部生+院生 |

| 選考情報 | なし |

| 年会費 | なし(渡航費は寄付金や賞金でできる限り工面する) |

| 活動頻度 | 週1回ミーティング+大会直前期に追加活動あり+長期休みに週1,2回実験 |

| 公式サイト |

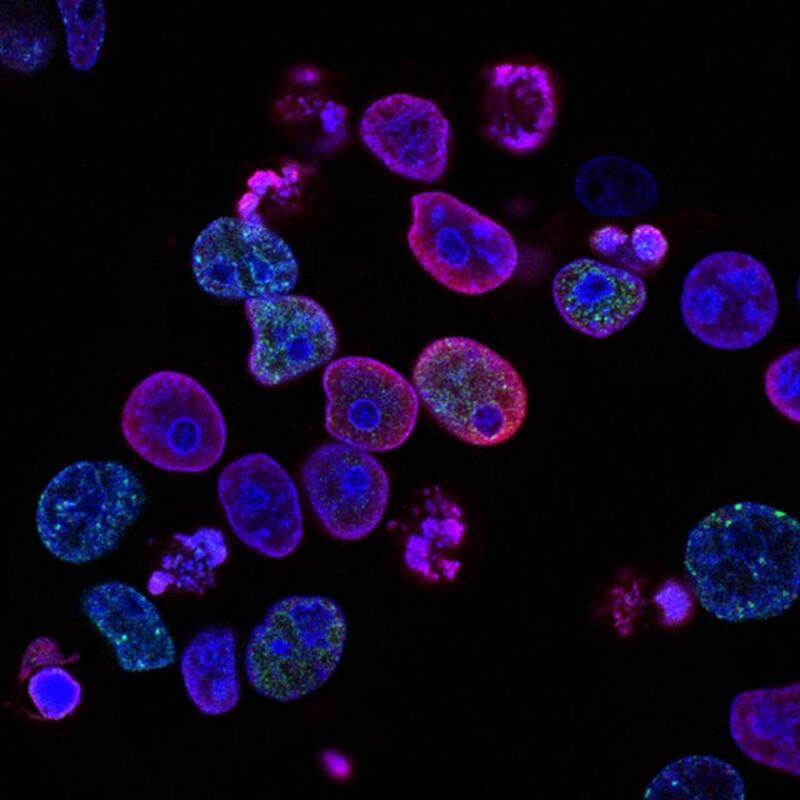

活動の様子

概要

実質サークルは機能を停止してしまっているが、分子ロボティクスというワクワクするような学問分野に触れることのできる貴重な機会だと思う。

一緒に再建したい方は是非連絡していただきたい。

以下は活動をしていた際のサークル概要(参考用)。

■理念/指針・沿革

東京大学生産技術研究所 藤井研究室(※)でかつて活動を行っており、現在は藤井輝夫先生が総長に就任したため、活動内容が近い(マイクロ流体デバイス等)金研究室にて活動する、BIOMODという分子ロボティクスの国際コンペに出場する団体。

※藤井輝夫先生は、2021年4月より東京大学総長に就任した、東京大学生産技術研究所教授。研究室詳細はこちらから確認のこと。

分子ロボティクスとは、DNA・RNAやタンパク質などの生体分子を素材にし、有用な機能システムを持つナノ・マイクロサイズの分子機械の設計や研究を行う学問領域のこと。

例えば、DNAを用いたコンピューティングや、複合糖質結合型を用いたDDS(ドラッグデリバリーシステム)ナノ粒子などが発案され、工学的だけでなく医学的な利用が注目されている。

毎年分子ロボティクスの国際コンペである「BIOMOD」が開催されており、毎年サンフランシスコに世界中の学部生が集い、様々な課題に対する分子ロボットの設計を競い合う。

BIOMOD TeamTOKYOは、その「BIOMOD」に出場する日本代表の一つのチームである。活動はオンラインと駒場第二キャンパスが中心で、実験施設は駒場第二キャンパス。

研究活動に興味ある者、また理系的な知識がなくともweb作成や動画作成に素養のある者、渉外や国際大会での発表経験が欲しいものなど幅広い学生を募集している。

■活動内容

活動はオンラインと駒場キャンパスが中心で、実験施設は駒場キャンパスである。

DNAナノテクノロジーに関する勉強・実験の野心的な意欲を持った諸君を歓迎する。

■OBOGの進路/活動

サンプル数がそれほど多くないので不明。

メンバー構成

人数

1名

学年

学年B1(2024年度B2進学)

ジェンダーバランス

男0:女1

活動実態

1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?

50%

メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?

激しい

遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?

全くいない

活動頻度

現在活動は停止している。

年間予定

まだ決まっていない。

募集情報

分野・学部・興味全く問わない。一緒に分子ロボティクスを学んでいく意欲のみあればよい。

内部のホンネ

○魅力

・分子ロボットを自分で作案し作成するという、東大で数少ない生物系の団体であり、自分たちで企画から実験、発表までを行え、評価して貰える。将来研究職を考えている人達の経験の場となる。その他にもウェブ作成、動画作成、渉外、国際交流等、色々なことができる。

・分子ロボティクスという分野は、生物物理化学計算機科学などの境界に存在する新学術領域であること。BIOMOD虎の巻という、この領域の教授たちが作った参考書みたいなのがあるので、前提知識0でも大丈夫。

・iGEM等、他の生物系でコンペに参加する諸団体と比べ、参加費や登録費が安価なので、活動における渉外のウェイトが少ない、また出場のハードルが低い。

・学部生の大会といえども、メンターの方のサポートが手厚く、分からないことがあったら聞ける環境がある。

・BIOMODの大会自体も、劇形式でやるチームがあったりと楽しい雰囲気である。

・学部生の内にこういう学術的な大会等に参加することは、将来ガクチカなどを書く際に有利である。

・論文執筆できれば、院進し学振などを申請する際に有利である。

・学部の低学年のうちから研究ができる。

・ガチガチの意識高い系団体ではなく、雰囲気がゆるい。

・(元々、総長である藤井教授のラボを使わせてもらっていたので話題にできる)

△大変なところ

・大会前はかなりのコミットが求められる

・ウェブ作成や動画作成などを必要なため、習得に時間がかかる

→なので、それらの技術はあるけど生物系分からないという人でも歓迎しています

・大会では英語を用いるため、出来るに越したことはない

新歓日程詳細

決まっておりません、またおそらくしないかと思います。個人連絡先をネットに載せて、加入したい方はそこから連絡をする形を取ります。

最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!

最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。

公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!

2023年度入学者用LINE

2024年度入学者用LINE

2025年度入学者用LINE

関連サークル

第一高等学校・東京大学弁論部

100年以上の歴史を有しており、弁論とディベート、読書会を中心に活動する法学部公認サークル。

iGEM UTokyo (iGEM東大)

iGEMは生物版ロボコンの世界大会。生物を遺伝子を介してプログラミングし、課題解決する。

東京大学 現代国際法研究会

国際法に関する知識を習得し、国際法模擬裁判大会に出場する団体。

RoboTech

NHK学⽣ロボコン、ABUロボコンで優勝を⽬指すサークル。