東京大学

現代国際法研究会

国際法

国際政治

法律

政治

模擬裁判

国際交流

コンテスト

2025.3.12

国際法に関する知識を習得し、国際法模擬裁判大会に出場する団体。

目次

基本情報

| 執行代 | 代表1名、副代表2名、会計1名、広報幹事・副幹事1名ずつ、渉外幹事3名 |

|---|---|

| 人数 | 70人程度 |

| 選考情報 | なし |

| 年会費 | なし |

| 活動頻度 | 週1回1時間程度の国際法勉強会、その他各分会への参加や模擬裁判への参加(任意且つ調整可) |

| 公式サイト | |

| 公式メアド |

utmilc2025[a]gmail.com

([a]を@にしてメールを送信してください) |

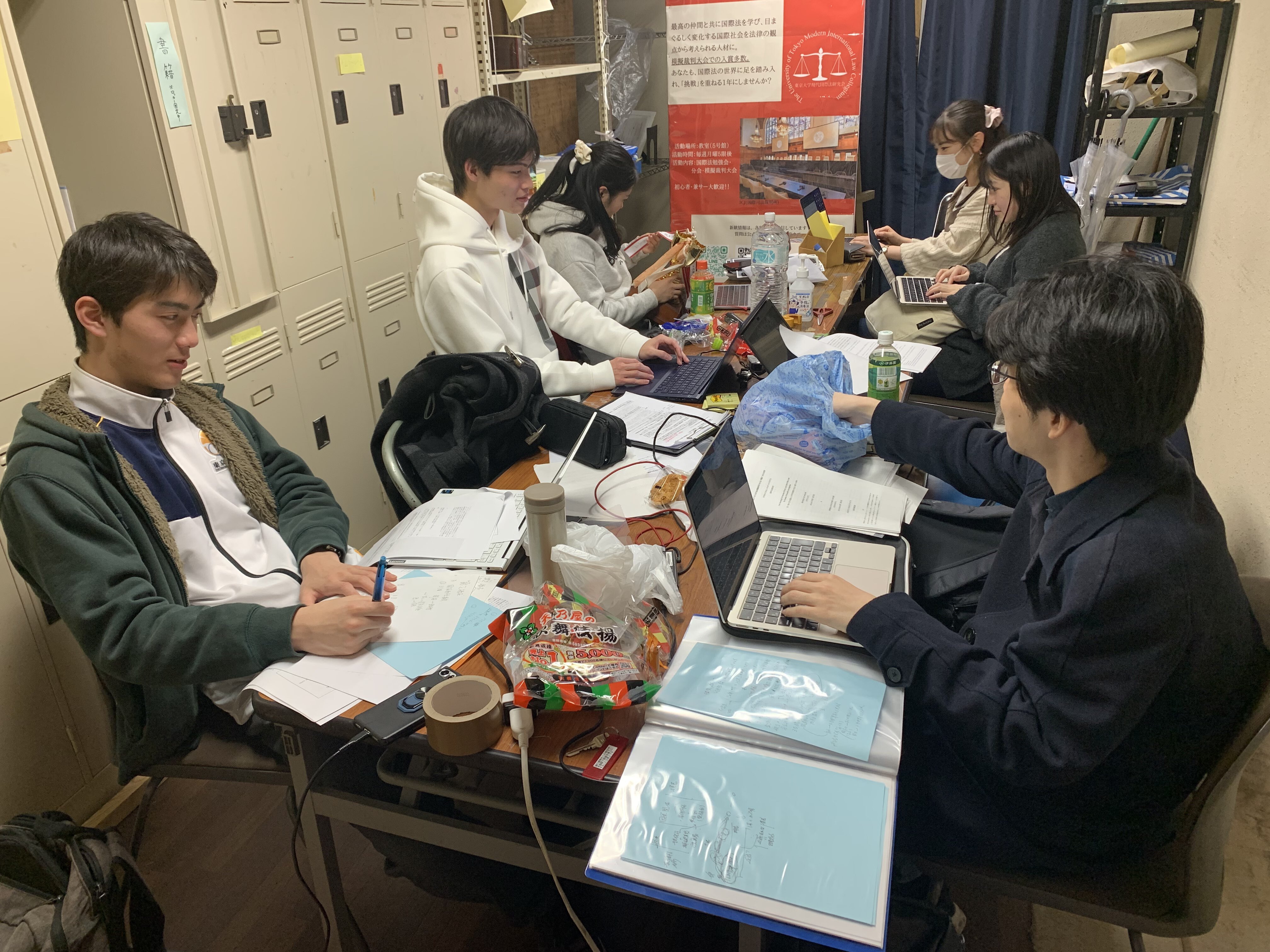

活動の様子

概要

■理念/指針・沿革

近年国際人不足が叫ばれている中で、国際法などの国際的な事柄に興味を持った学生たちが集い、模擬裁判大会への出場や勉強会などを通じて、国際的な教養人になることを目指す。

筒井若水先生(東京大学名誉教授)が開講されていたゼミを前身とし、1968年に設立された50年以上の歴史をもつサークル。官界・学界・法曹界を中心に、多くの人材を輩出しており、現役生と強い結びつきがある。

■活動内容

主な活動は国際法模擬裁判大会への出場と勉強会の実施。メンバーのほとんどが国際法の知識を持たずに加入しているが、現代国際法研究会での活動を通じて模擬裁判大会で優秀な成績を残し、勉強会で充実した議論を展開できるようになる。

国際法模擬裁判大会には日本語で実施される大会と英語で実施される大会がある。世界規模の模擬裁判大会であるJessup大会やマンフレッドラクス宇宙法模擬裁判、国内大会のJAPAN Cup、その他数多くの大会において優秀な成績を収めている。一年生を含め、個人入賞経験も豊富である。また、参加者が一丸となってリサーチ・弁論を行うため、サークル内での強い結びつきができる。

勉強会では、国際法の基礎を学ぶ「国際法勉強会」と、特定の分野に特化した分会が実施されている。「国際法勉強会」は、Sセメスターでは国際法に初めて触れるメンバーを上級生がサポートしつつ、国際法の基礎事項を修学し、Aセメスターではより国際法の各分野に特化した内容を学ぶ。分会はセメスター単位で実施され、各々が興味を持っている分野を選び、他のメンバーとの議論を通じて学ぶ。

対面イベントも一年を通して実施されている。例年合宿や忘年会などを実施しており、昨年度は紅葉狩りやBBQも開催し、先輩後輩を横断した親睦を深められるイベントとなっている。感染症拡大その他の事由にも、対面・オンライン併用等の形式を取って柔軟に対応している。

※各勉強会・分会、模擬裁判大会の準備等は状況に応じて対面・オンラインを併用する。

■OBOGの進路/活動

〈進路〉

・学者(法学部の名誉教授/教授)のOBOGが多いこともあり院進する人は比較的多い。

・外務省をはじめとした中央官庁に就職する人も多い。

・有名なOBOGとしては、岩沢雄司(元国際司法裁判所判事)がいる。国会議員や名誉教授も多数輩出しているのが強み。

〈諸活動例〉

・模擬裁判大会での優勝経験は多数

メンバー構成

人数

70人程度

学年

新2年生・新3年生が大部分を占めるが、新4年生や院生も在籍している。

執行代

代表1名、副代表2名、会計1名、新歓代表/新歓副代表1名ずつ、渉外幹事2名の計8名が幹事として機能。

ジェンダーバランス

女性はおよそ3割

加入時期

1年を通して受け付けている

属性

・比較的真面目な人が多い。

・1,2年生では文一が90%程度、3,4年生以降でも法学部が90%程度を占める。残りは文三または後期教養の国際関係論コースの学生が多いが、文二や理系の学生も複数名在籍している。

活動実態

1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?

およそ10%程度

メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?

それなりにある

遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?

全くいない

活動頻度

通常活動

・勉強会のみに出場する場合

週に一度の勉強会・分会に参加する人が多いが、複数の分会に所属して週に二・三日活動する人もいる。(分会の所属個数は各々が決めることができる。)

・模擬裁判大会に出場する場合

大会には数か月の準備期間があるため、参加メンバーで計画を立て、週に1度のリサーチ・議論を行うことが多い。弁論者として出場する場合は、大会直前になると弁論練習を行うため忙しくなる。

コンテスト/イベント前後の期間

模擬裁判等の大会に出る人は大会前1ヶ月は週3~4回程度リサーチや打ち合わせ、弁論の練習を行い、忙しくなる。また、対面での活動も不定期で行われる。

年間予定

4月 Jessup(模擬裁判大会)国際大会

7月 JAPAN Cup(模擬裁判大会)

Asia Cup(模擬裁判大会)

9月 観月杯(非公式模擬裁判大会)

合宿

10月 総会

11月 駒場祭への出店

12月 紅葉狩り

1月 新年会

2月 Jessup 国内予選

3月 追い出しコンパ

宇宙法模擬裁判大会 国内予選

募集情報

選考あり/選考なし

選考なし

募集対象:

全学年に入会の門戸を広げている。

実際に入会する人:

1年生が多いが、2年生以上で加入する人(4年生や院生など)も一定数いる

入会手続き内容:

入会フォームに記入し、東京大学現代国際法研究会の全体Slackに参加すれば入会となる。

内部のホンネ

○魅力

・負担が各自で調整できるので兼サーしやすい(運動部との兼サーも3割程度)

・法律や政治に興味のある友達が増える

・対象としている分野が豊富で、自分の興味に沿った活動ができる

・学年を問わず自由でハイレベルな活動が可能となっている。

・顧問がすごい人ばかり、東大名誉教授と親しくなれる(※)と共にOBOGにも著名人が多くそのコネは強い。

・ コロナ禍でも、模擬裁判大会に出場したことで、密度の濃い体験ができ貴重な人間関係を得られた。(オンラインでも遜色ない活動や大会出場が行える)

※:森肇志先生(東大大学院教授)、道垣内弘人先生(東大大学院教授)が顧問で、どの方もOBOGである。

△大変なところ

・ディスカッションや考える活動の比重が大きいなど、学問的な活動が中心なので、そこに興味を持てない人にとっては大変になる可能性がある。

・比較的人数が多いので活動を共にしていないメンバーとは関係が希薄なこともある。

新歓日程詳細

複数の団体との合同新歓や講演会を企画しています。

4/3、4/4のサークルオリエンテーションに参加予定です。

最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!

最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。

公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!

2023年度入学者用LINE

2024年度入学者用LINE

2025年度入学者用LINE

関連サークル

馬路ゼミ

英文記事を用いてグローバル社会の課題を分析・議論し、情報分析能力や「自立した思考」の獲得を目指す。

川人ゼミ

現場主義をモットーに、現職弁護士の講師の下、講義やフィールドワークを通して社会の諸問題を考え学ぶゼミ

第一高等学校・東京大学弁論部

100年以上の歴史を有しており、弁論とディベート、読書会を中心に活動する法学部公認サークル。

東京大学行政機構研究会

学術的な視点から自由に行政や政治の議論をする学術系サークル